ショートボードはプレーニング時だけに乗るものか?

この話は少々ややこしい。なぜか? 時代によってショートボードの概念が変わるから。

近年のウインドサーフィンがプレーニング状態にフォーカスしているのは知っての通り。それではプレーニングしていないときのことはどう考えているのか? 切り捨てている。

「弱い風でも使える」という触れ込みの大きめのボードも、プレーニングに入るまでの安定性やプレーニングしないときのための走行性を申しわけ程度に付加したものにすぎない。ともかくプレーニングすることが前提であり必須なのだ。プレーニングしないウインドサーフィンはウインドサーフィンではない、ということだ。

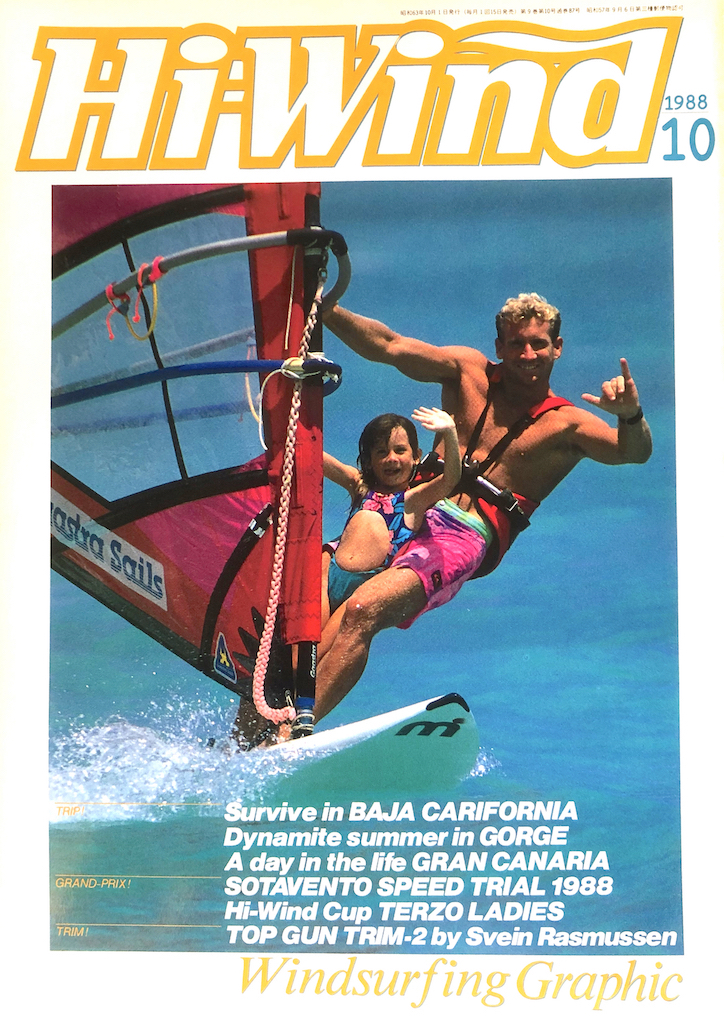

1988年『Hi-Wind』10月号/Robby & Nani Naish, Photo by Sunstar/かつてショートボードはノンプレーニングでも楽しめる乗り物だった

では、初心者はどうしたらいいのか? 彼らはそれら大きめのショートボードを使って練習している。「幅が広く、浮き上がりが早く、安定性に優れる」と言われるボードを。でもそれらはあくまでショートボードであり、プレーニングしていないときの走行性はきわめて低い。だからなんとかある程度まで乗れるようになったウインドサーファーは、プレーニングしないときにはウインドしないようになっていく。

だから「プレーニングしないコンディションではプレーニングしない状態での性能を追求したロングボードに乗ろう!」ということになるわけだけど、その思いの裏の方には、そもそもプレーニングしないときにショートボードに乗るのってそんなにストレスフルだったっけ? という思いもある。

昔(数十年前)「ショート&ワイドのコンケーブ(ボトム)」が主流になる前、ボードが「ロング・ナローのVボトム」であった頃には、プレーニングしなくても、プレーニングする風を求めて沖合をうろうろすることができたものだった(今、そんなことしたら腰が砕ける)。

ショートボードは、主に強風でボードスピードが上がったときの『コントロールを容易にする』ためにデザインされていたので、セイルパワーが小さいときでも、ロングボードほどではないにしろ、それなりに前に進む慣性を感じ取ることができた。だからプレーニングしていないときにショートボードに乗ることをそれほどストレスとは感じなかった。

そんなわけで、いま改めて考えてみると、ショートボードに乗るかどうかをプレーニングするかどうかで判断するのは、ひとつの目安ではあるけれど、それはあくまで近年作られた目安のひとつにすぎないのではないか、と思う。

この記事へのコメントはありません。