クラッシックボードのストラップポジション

『Hi-Wind』1987 July Issue

1980年代から’90年代まで、下手をしたら今でも───フットストラップはできるだけボードの後ろにつけて、後ろに乗って、テイルとフィンだけを接水させてプレーニングしたほうがいい。最適な位置はボードのテイル寄りにあって、そこまで後ろに下がれない初心者はストラップを前寄りに、上級者はテイル寄りににつけるもの───と、そう認識していた人、認識している人が多いのではないでしょうか?

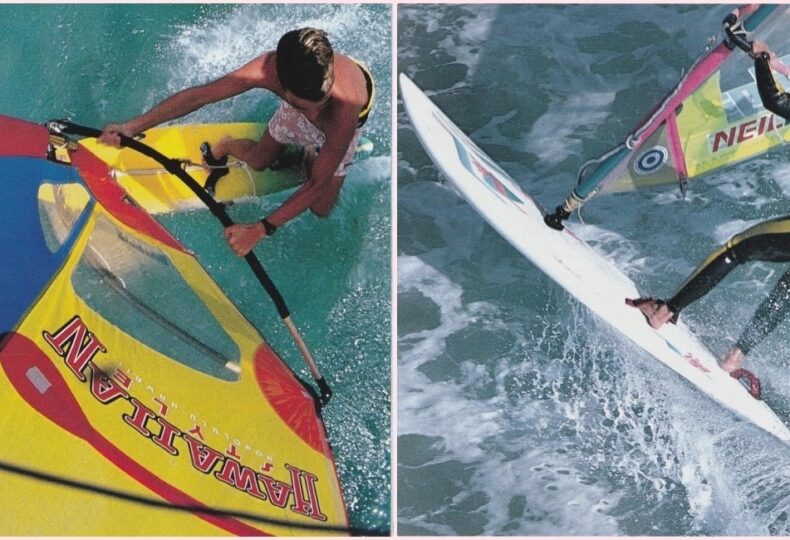

恥ずかしながら僕もそうでした。昔『ハイ・ウインド』でジェリー・ロペスさん(かのレジェンドサーファーは、ウインドサーファーでもあったのだ)が乗るウェイブボードの写真を見て、なんでこんなにストラップが前についているんだろう? 初心者みたいでカッコ悪いな、ぐらいのことを思っていました。いやー、恥ずかしい。無知というのは恐ろしい。目の前におっきなヒントがあったのに、まったくわかっていかなかったのです。

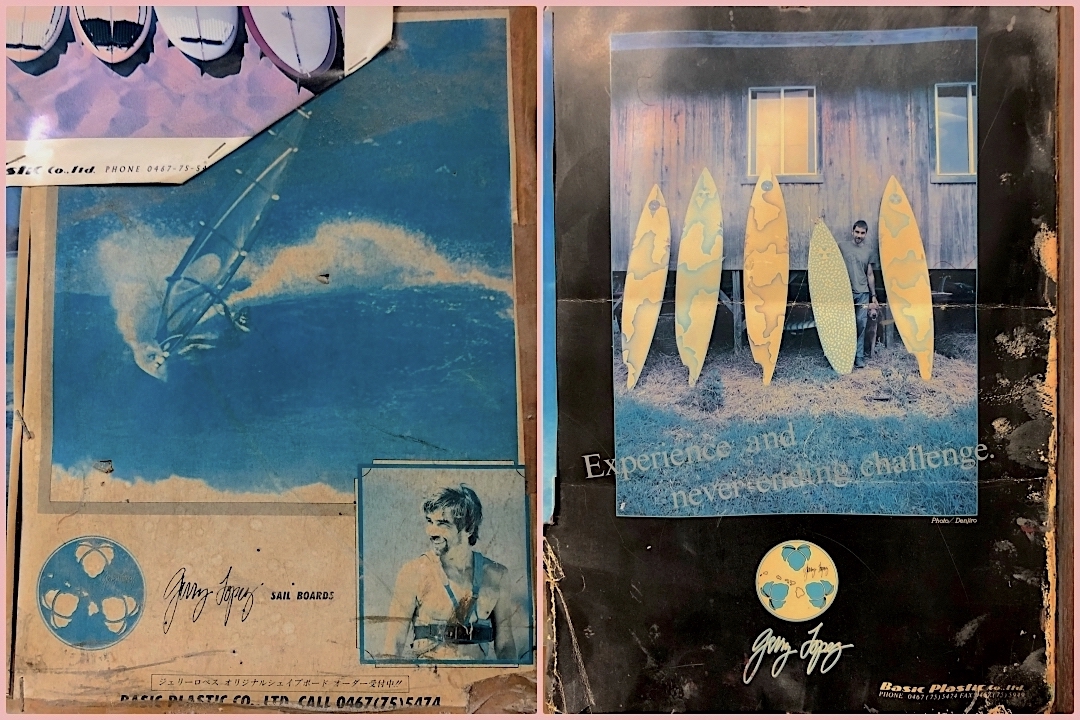

シェイプルームの壁に貼れたら古い雑誌広告。『ジェリー・ロペス』のカスタム・セイルボードは日本でも人気を集めた

|| 自然に気持ち良く乗るために

でも最近、やっと気がつきました。「ストラップポジションは前に」のほうが、ボードがドライブするんですね。プレーニングしていても前に飛ばされることもなく、むしろ気持ちいい接水感を味わえます。だからこのところは躊躇なくストラップを前寄りにセットしています。

ただし注意:これはいわゆる今のボードでの話ではありません。フラットVボトムでフルロッカーのクラシカルなナローボードでの話です。ちなみに今のボードのストラップとジョイントの適正なポジションは、ほぼある一点に設定されています。前過ぎても後ろ過ぎても調子は良くありません。均一にボードを浮かせる位置に合わせます。

昔はセイルが常に改良を要する状態にあり、ジョイントから離れていないと───つまりジョイントを前にしておかないと───乗るのが難しかったのだろうと推測します。だから一部の超上級者以外は、ストラップを前にすることもできなかった。

でも今はセイルの性能が良くなったおかげて、ジョイントのそばに立っても容易に走れるようになりました。そんなわけで、僕はこのところ、ジョイントを後ろ寄りに、ストラップを前寄りにセットして、自然な感じで気持ちよく現代のクラシカルボードに乗っています。きっと’80年代から’90年代の初めに創造されたボードは、この感触を味わうために作られていたのだろうな、などと思いながら。

先人たちはすごい感覚をもっていて、それを何度も実感するために、あるいは発展させるために、すごい道具を作り出していたんだなと、改めて感服するばかりです。

▼Windsurf 1985 – Oneill 85 Invitational Part 1

(ジェリー・ロペス登場シーン 11:48~)

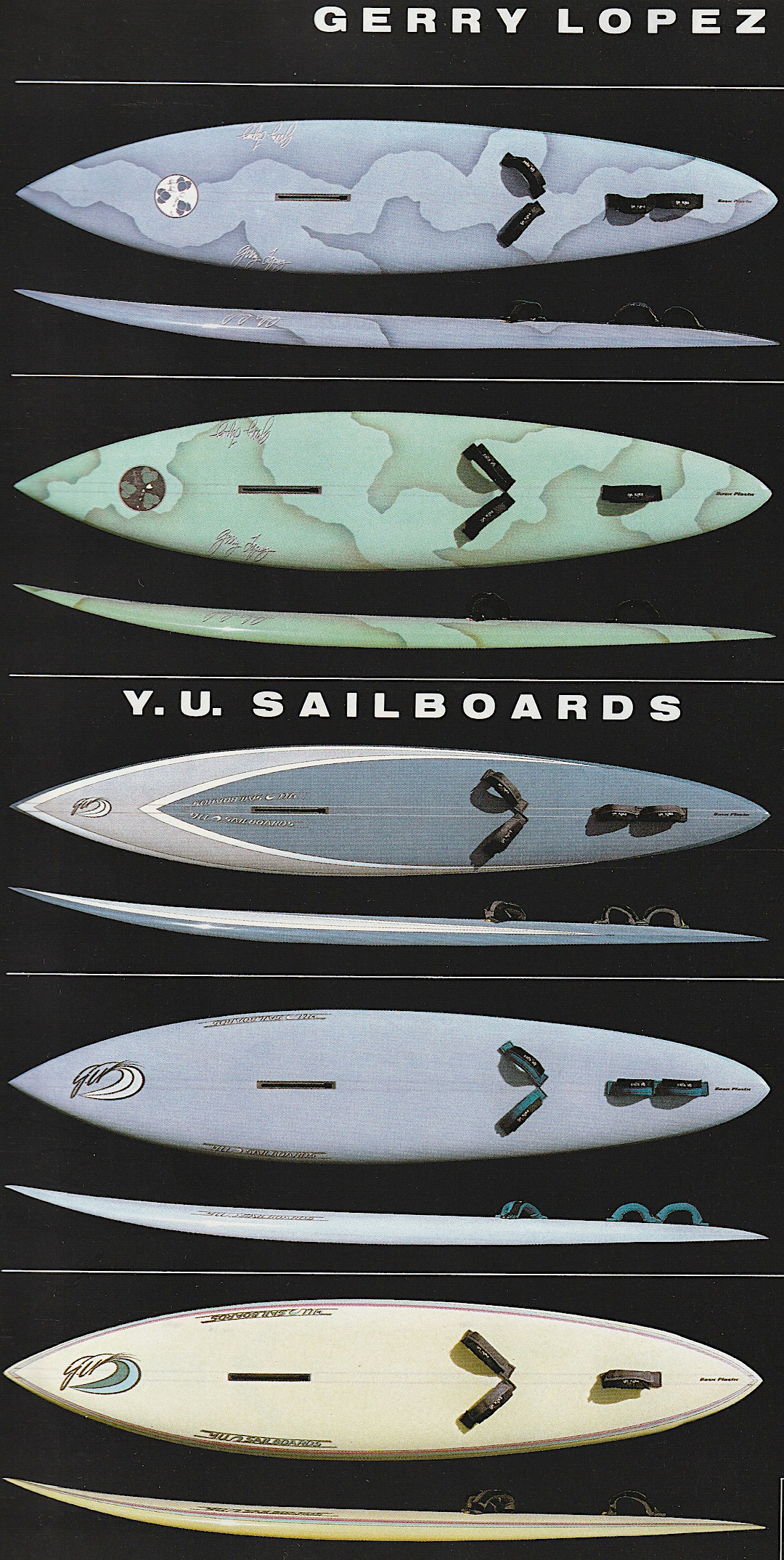

『Hi-Wind』1987 April Issue/上の2本が ’87年型『Gerry Lopez Model』▷(上)全長280cm:最大幅57cm:最大厚11cm。ラウンドピンテイル、ソフトレイル、ハードエッジのスラロームボード ▷(下)全長255cm:最大幅54cm:最大厚9.7cm。ラウンドピンテイル、フラット→Vボトム、ソフトレイル、タックドエッジのウェイブモデル。「強風下で最もオーソドックスなウェイブボード。スムーズなラインと安定性にジェリーのフィーリングがフィードバックされている」とある

この記事へのコメントはありません。