プレーニングとは?

ネットで検索すると次のような説明がでてくる。

プレーニング=主にヨットやモーターボート、ウインドサーフィンなどの水上を移動する乗り物において、ある程度の速度に達すると船体やボードが水面上に浮き上がり、水面を滑るように進む状態のこと。この状態になると、水の抵抗が減少し、より高速で移動できるようになる。

スクールでは ───「平たい石を水面と平行に近い角度で投げるとどうなる? 何度も水切りして跳ねていくよね。ボードがその状態になるのがプレーニング。だからボードが吹っ飛んでいかないようにストラップを使います」みないな話をしたこともある。

でもこの話だと「ボードはできるだけ水から弾かれているほうがいい」みたいな「0か1か」というような意味が強まる気がする。とくに今のボードの多くは、できるだけ水から離れた状態をキープするようにと高精度にデザインされていて、プレーニングしていないときとプレーニングしているときで、乗り手に「0-1」的な感覚をもたらしもするものだから。

当たり前のことだけれど、実際のボード(ボトム)の接水面積は速度によって変化している。今のボードの最良の浮き具合は、それぞれの形状によって「あるレンジ」に設定されている。

だがクラシカルボードは違う。そのボードに多様されている『Vボトム(形状)』は、多少の排水性を取り入れたデザインであり、だからこそ中間的な走行性能も高く、通常の走りとプレーニング時の走りをスムーズにつないでいくことを可能にする。そして最高速に達したときにも、わずかに水に触れながらプレーニングを続けていく。

そのときの、水を切り裂いていく走行感には、浮くというより滑る、グライドする、という感触が強く残り、その感触を心地よく感じるという人が少なくない。

何が言いたいのかといえば、ウインドサーフィンにおけるプレーニングは「0-1」ではない。少なくとも僕が好きなウインドサーフィンは「無しか有りか」の賭けをするような乗り物ではないということです。

本来のウインドサーフィンのプレーニングには0から10(100でも1000でもいいんだけれど)まであって、プロセスがあり、流れがある。クラシック系のボードなら、そのすべてを感じやすく、楽しめる。そのことを頭の片隅にでも留めておいてもらえれば、と思います。

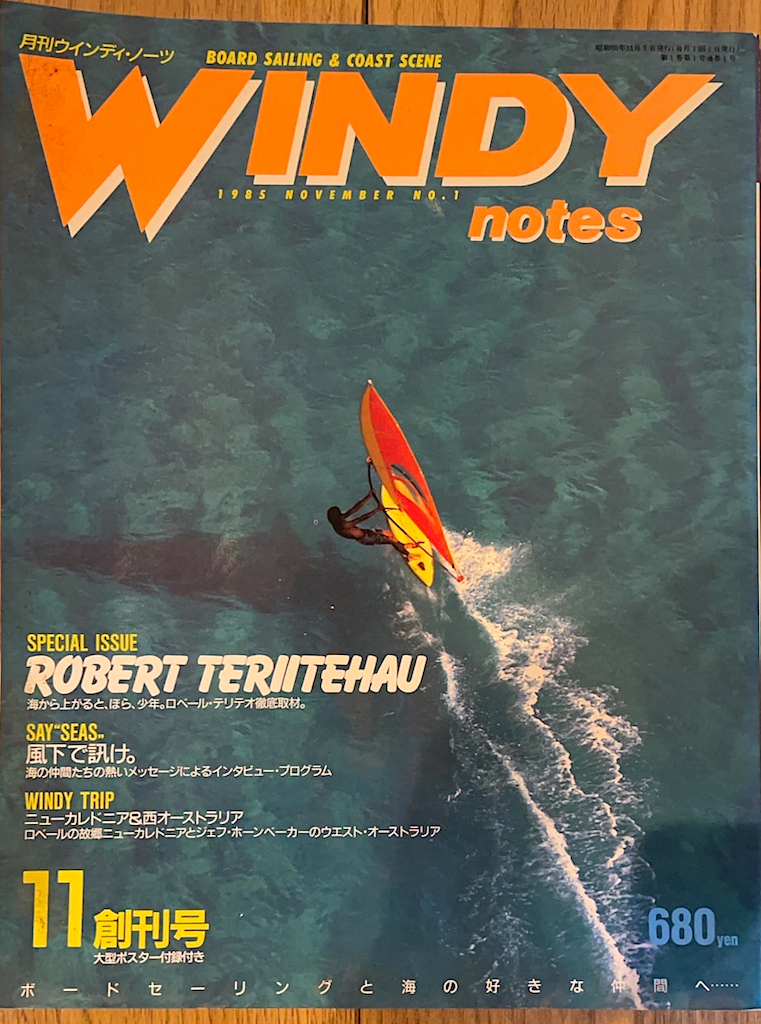

1985年『WINDY NOTES』創刊号。上の写真もほぼ同時期のものと思われる。今のセイルと今の最適解で作られたクラシカルボードでプレーニングできたなら。想像しただけでも胸が高鳴る

この記事へのコメントはありません。